Fulvio Cervini, Per una Sinistra che pensi ed agisca

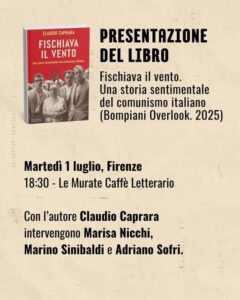

Sabato 28 giugno 2025, alla Casa del Popolo La Montanina, si è svolto L’INCONTRO A SINISTRA, organizzato da Diritti a Sinistra Firenze. Aggregarsi per Contare: Cultura, Diritti, Città di Fulvio Cervini – Possibile

La proposta aggregativa di Diritti a Sinistra, efficacemente lanciata dall’intensa relazione di Giovanni Stefanelli, non può che incontrare una piena adesione da parte di Possibile, i cui obiettivi e le cui linee di azione sono del resto in sintonia con i principi enunciati dal manifesto del 2017. Anche noi riteniamo infatti che una rete costruita partendo da posizioni in larga misura comuni ma soprattutto sul confronto tra queste posizioni, nel segno di una riflessione costante sulla dimensione internazionale e insieme su quella locale, sia quanto mai necessaria proprio in ragione del delicato e tormentato momento che stiamo attraversando. Questa rete può anzi avere la forza di lanciare un’aggregazione che possa attrarre anche chi tradizionalmente non milita e non vota a sinistra. La pace, il riarmo, il rispetto dei diritti umani fondamentali sono temi certo lungamente coltivati a sinistra, ma intorno ai quali è possibile e doveroso raccogliere un consenso molto trasversale. Lo stesso vale per la richiesta di una città più vivibile, e non asservita alla logica perversa di un turismo tanto becero quanto ipertrofico.

Però è importante che ciò accada soprattutto a sinistra, ossia in un campo largo fin che si vuole, ma troppo spesso lacerato dall’atteggiamento di chi preferisce tenere una posizione piuttosto che lavorare a svilupparne una più inclusiva. L’aggregazione, insomma, è qualcosa che dovrebbe stare nel nostro Dna nel rispetto di ogni nostra differente anima. Prova ne sia che chi vi parla fa il docente universitario e oggi rappresenta Possibile, ma appartiene anche a Firenze Città Aperta e Salviamo Firenze. Proprio intorno ai temi forti bisogna dunque creare occasioni di confronto e spazi di ragionamento in cui coltivare valori di polis e di comunità che un rapporto sempre più discontinuo tra cittadini e istituzioni rischia di polverizzare. Aggregarsi, ma farlo per ragionare, e dunque per costruire insieme una visione di città e di mondo che possa sostenere una proposta politica, è dunque antidoto a una degenerazione culturale e morale che sta producendo effetti devastanti ad ogni livello.

Giustamente da più parti viene evidenziata la clamorosa erosione del diritto internazionale, sostituito da una sorta di diritto (o dell’umore di giornata) del più forte o semplicemente del più bullo, dove però il bullismo miete migliaia di vita umane. Ma lo smantellamento di questi diritti sta esplodendo adesso semplicemente perché è in corso da diversi anni, come dimostra la politica repressiva messa in atto nel Mediterraneo contro ong e migranti da governi italiani sia di destra che di sinistra (per tacere dei nostri rapporti con la Libia). Se subordiniamo i diritti umani a una ragion di stato mai realmente argomentata, o riteniamo che i diritti siano un freno allo sviluppo (quando i diritti riguardano i lavoratori), abbiamo compiuto due passi decisivi verso il trionfo di ogni prepotenza e la fine della civiltà.

Tutto questo è avvenuto e sta accadendo anche per ragioni antropologiche e culturali, e ci arriverò tra poco. Non prima di avere ribadito quanto la denuncia dei genocidi, la lotta per la pace e l’opposizione all’irresponsabile corsa agli armamenti (ossia a uno smisurato regalo all’industria bellica americana), stia producendo un’accorata e variegata mobilitazione fitta di gesti simbolici e poetici che hanno generato un ritorno mediatico considerevole, e dunque importante anche per rilanciare l’immagine di una sinistra che si ritrova e si schiera. Ma ben poche ripercussioni pratiche. E questo è il punto: chi condivide queste posizioni, e ha la possibilità di esercitare azioni concrete perché ricopre incarichi di governo, deve saper passare dal gesto simbolico, pur fortissimo, a forme di pressione di altra concretezza. Non ha alcun senso approvare mozioni contro lo sterminio dei Palestinesi se il rappresentante diplomatico di uno stato che ammazza sistematicamente bambini rimane tetragono alla guida di una fondazione che i bambini li cura. Ma proprio il fatto che la politica locale sembri impotente davanti alla possibilità di cacciare Marco Carrai (o anche solo di discuterne seriamente e pubblicamente) evidenzia non poche difficoltà operative che un campo aperto a sinistra deve saper affrontare. Carrai è al centro di una rete di imprenditori, grandi elettori, politici (anche non considerando la storica amicizia con Renzi) che rendono complicata, per chi amministra comune o regione, una decisione drastica. Al di là dei proclami, insomma, certe cose sembra che non si riescano a fare. Ma proprio qui una proposta forte a sinistra dovrebbe riaffermare un sistema valoriale per cui invece queste cose non solo si possono, ma si devono fare. E mettiamo in conto che parecchia gente che ha votato centrosinistra trova legittimo quel che sta accadendo a Gaza e continua a lanciare accuse di antisemitismo contro chi alza una voce critica.

Queste difficoltà non discendono soltanto dagli scenari internazionali. Le amministrazioni Renzi, Nardella e Funaro hanno incoraggiato un turismo parassitario e privo di controllo (oltre che di decoro) e la svendita di Firenze a grandi gruppi immobiliari, spesso stranieri, che l’hanno trasformata in un parco a tema nella totale incuranza della sua storia. E ora che le conseguenze di questa politica irresponsabile sono sotto gli occhi di tutti, chi governa può cercare di tamponare qualcosa, ma è difficile che torni indietro. Più che tornare indietro, bisogna semmai avere il coraggio di elaborare e promuovere una visione di città che ben può scaturire proprio dal confronto aggregante proposto da Diritti a Sinistra.

Il tema è affiorato più volte nel corso dell’assemblea, come quello della cultura. Mi permetto di ribadire che si tratta di temi cruciali, sui quali davvero abbiamo la possibilità di dire (e fare) molte cose nuove. Intanto perché possiamo riempire davvero una quota di mercato. La classe politica italiana del momento brilla soprattutto per incultura. Dove la cultura non c’è, si apre una voragine che va colmata al più presto, se non vogliamo precipitare nell’abisso. C’è in sua vece una sorta di idea fortemente identitaria di cultura: quando non si tratta di intrattenimento buono a far cassa (musei sempre più pieni eccetera), la cultura è qualcosa che va strappato alla presunta egemonia della sinistra per essere consegnato alla nuova egemonia della destra. In questa visione non c’è spazio per quel che la cultura dovrebbe essere, e cioè il pensiero critico (meglio se consapevole del passato). Che invece viene avversato perché questa politica mira a tacitare il dissenso. Prova ne siano, sul piano locale, l’assurdo tentativo di declassamento del Teatro della Toscana, punitivo nei confronti della stagione progettata da Stefano Massini; e su quello nazionale – notizia dell’altro ieri – le reazioni smodate a un manuale di storia curato da Carlo Greppi e pubblicato da Laterza, reo di aver riservato una pagina al governo Meloni evidenziando la matrice neofascista di Fratelli d’Italia e i provvedimenti liberticidi da esso adottati.

Proprio lavorare sulla cultura potrebbe valorizzare il carattere propositivo dell’aggregazione, e superare virtuosamente la pur necessaria fase antagonista. Lo si è detto anche in apertura di assemblea: non basta essere contro i genocidi, contro i fascismi o contro l’overtourism. Bisogna proporre una visione che gli altri non anno. Peraltro non si può fare resistenza senza cultura, perché mancano letteralmente gli anticorpi. L’immonda vaccata andata in scena nei giorni scorsi a Venezia sotto l’etichetta nozze Bezos-Sanchez non sarebbe mai stata possibile, e a nessun prezzo, se il sindaco avesse posseduto, oltre a un barlume d’orgoglio, un minimo di cognizione della storia e del patrimonio di Venezia e della sua intrinseca fragilità. Invece è prevalso il peso di chi ha abbastanza soldi e potere per comprarsi un’intera città (e che città), non diversamente da quel che è accaduto a Firenze con la sfilata di Gucci a Santo Spirito (su altra scala, ma il principio è il medesimo). Quel che fa specie è che le maggiori testate giornalistiche abbiano dedicato alla vaccata una copertura smisurata riducendo l’informazione a puro gossip, ma disseminandola di pareri di firme importanti che sottolineavano la straordinaria opportunità a cui Venezia non avrebbe dovuto rinunciare. Abbiamo anche un giornalismo eticamente impreparato, riflesso di una perdita di autorevolezza di una classe intellettuale che non costituisce più un riferimento ineludibile (tanto che sono talvolta gli stessi giornalisti a prenderne il ruolo, e uno di loro fa persin il ministro della cultura). Ma è vero che la politica non ne ha bisogno perché intellettuali e scienziati sono ingombranti. Nella stessa Firenze, sembra che ogni decisione sul futuro della città sia presa come se la sua università non esistesse. Ma con un occhio di riguardo alle università straniere che procurano legioni di studenti-consumatori. Anche qui si tratta di diritti, perché Firenze è diventata una città che di fatto non garantisce il diritto allo studio. E la ricerca è un optional che verrà presto sacrificata sull’altare delle spese militari, ovvero assoggettata a nuove intolleranze di modello trumpiano.

Ecco, fare cultura a sinistra dovrebbe significare che non c’è denaro sufficiente per avere la meglio sul vivere bene la propria città da parte dei cittadini, e che semplicemente certe cose non sono in vendita. Non è solo una questione di patrimonio artistico o di decoro urbano. L’antropologia di Bezos in questo senso è la stessa di Trump che fa letteralmente quel che gli passa per la testa buttando soldi sul tavolo (ma con lo spirito di chi bluffa a poker), stravolgendo ogni considerazione di opportunità, ogni ponderata ragione, ogni cautela democratica. Il potere economico sembra non avere contrappesi, ma in realtà può essere fermato da ciò che esso non ha. La cultura, appunto, quella che fornisce gli strumenti per dire no. Perché il no scaturisce da una visione diversa delle città e dei mondi, costruita sul rispetto delle persone e delle comunità, e nutrita dalla profondità di una prospettiva storica.

Fulvio Cervini – Possibile